組織移植医療部(組織バンク)

北海道大学病院組織移植医療部は、北海道で初となる「組織移植」を行うための独立した部門として、2025年2月に設立されました。組織移植実施のための専門バンクとして、組織移植に用いる組織の加工・保管・管理・供給の実施を目指しています。尊いご意思による組織提供を基に、組織移植医療の定着と発展を目指し活動します。

組織移植医療部長あいさつ

北海道大学病院組織移植医療部は、北海道において十分に実施されていない組織移植医療という選択肢を患者さんに提供したいと考えています。現在、我が国では、社団法人・日本組織移植学会の認定を受けた「組織バンク」において提供いただいた組織を使用した手術や加工・保管及び組織移植が実施されていますが、北海道にはこのような組織バンクがありません。当院では2025年2月に組織移植医療部が新設され、同学会認定の組織バンクの設立を目指しています。北海道外には19の組織バンクがありますが、各施設で取り扱える組織の種類は異なります。当院では、脳死下または心停止後の組織提供者(ドナー)から提供されるあらゆる組織に対応できる体制の確立に取り組んでいます。認定後は組織移植に用いる組織の加工・保管・管理・供給を行うことが可能になります。さらに、北海道大学病院内のみならず道内の医療施設に保管した組織の供出を担うことで、組織の加工・保管と組織移植実施の両面から、北海道における組織移植医療の中核的な役割を果たそうと考えています。北海道大学病院組織移植医療部(組織バンク)は組織提供を決断してくださる方たちの尊い善意を生かし、北海道における組織移植実施体制の構築も取り組んでまいります。

スタッフ

組織移植医療部長:

嶋村 剛(日本組織移植学会認定医)北海道大学病院 診療教授

組織移植医療部副部長(メディカルディレクター):

渡辺 正明(日本組織移植学会認定医)北海道大学医学部 特任講師

組織移植コーディネーター :

高橋 美香(北海道臓器移植コーディネーター・日本組織移植学会認定コーディネーター)

藤田 美香(北海道大学病院院内コーディネーター・組織移植コーディネーター)

組織移植とは

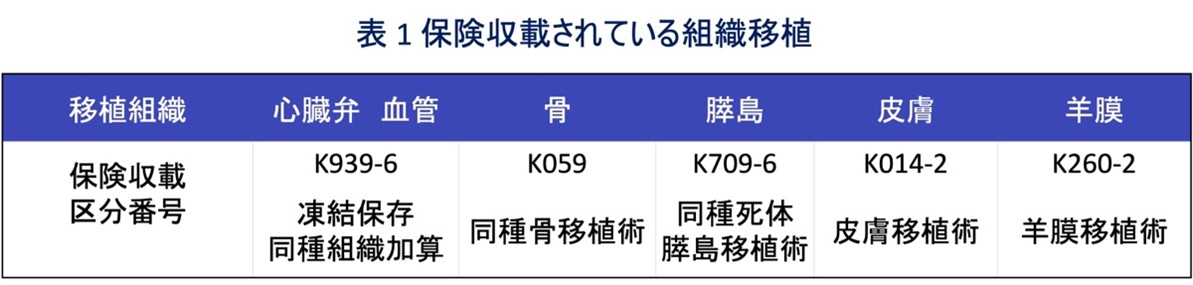

臓器の機能障害に対する根治的治療法である臓器移植は、免疫抑制剤の開発や手術手技の進歩などにより、現在では一般的な医療として実施されています。北海道大学病院は心臓、肺、腎臓、肝臓、膵臓及び小腸の移植実施施設として認定されており、脳死下又は心停止後の臓器提供者(ドナー)から、これら臓器の移植が可能となっています。脳死下もしくは心停止後のドナーからは、臓器だけでなく組織(皮膚、骨、膵島、心臓弁、血管など)を提供いただくことも可能で、提供いただいた組織による“組織移植”も実施できます。現在、心臓弁や血管を用いた凍結保存同種組織移植術(ホモグラフト)、同種骨移植術、1型糖尿病に対する同種死体膵島移植術、広範囲熱傷に対する皮膚移植術がこれに該当し、妊婦さんから提供された羊膜を移植する羊膜移植術(眼科手術)を含め、それぞれ国が認めた医療として保険収載されています(表1)。2024年には全国で29名の脳死下もしくは心停止後のドナーから組織が提供され、それまでに保管されていた組織を含め、81名の患者さんに組織移植が実施されました。羊膜は31名の妊婦から提供され、601名に羊膜移植が実施されています(表2)。しかし、臓器移植と比較して認知度は低く、必要とされる組織も慢性的に不足しています。特に皮膚に関しては、災害時など多くの需要が発生する場合は、対応が困難となっています。

脳死下もしくは心停止後のドナーからの組織採取には時間的な制約があるため、近隣の組織バンクが対応する必要があり、採取後の組織の加工・保存・管理も組織バンクが行う必要があります。北海道内にはこれまで組織バンクの申請を受けた組織はなく、北海道で組織移植を遂行するためには、組織バンクの設立が必要でした。北海道では2000年以降脳死下および心停止後の臓器提供がそれぞれ55例、64例ありますが(年平均4.7例)、患者さんやご家族から組織提供の申し出(許諾)があっても、その申し出に対応できない状況が続いていました。

この問題を解決すべく、北海道大学病院に組織移植医療部(組織バンク)が新設されました。日本組織移植学会から組織バンクとしての認定を受けることで、北海道内でも脳死下もしくは心停止後のドナーから提供いただく組織の採取・加工・保存が可能となります。さらに北海道大学病院のみならず、道内の医療機関へ保存組織を提供することも目指します。北海道は移植医療の推進に向けた長年にわたる啓蒙活動と移植実績から、全国の中でも臓器提供が多い地域です。臓器移植に続き、脳死下もしくは心停止後の組織提供を実現させ、組織移植を必要とする患者さんに適切な医療を届けたいと考えています。

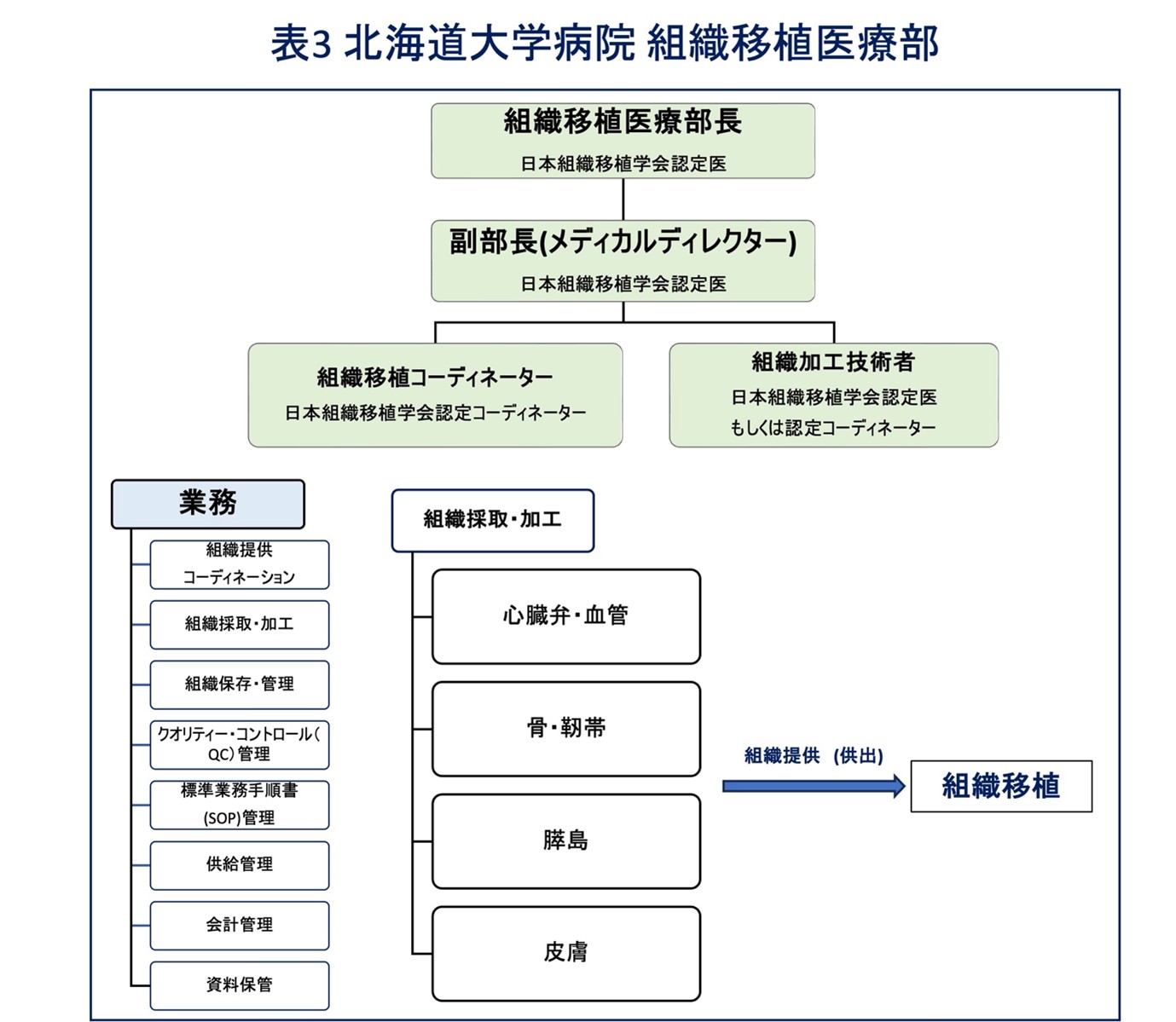

組織移植医療部(組織バンク)体制(表 3)

1.北海道⼤学病院組織移植医療部は中央診療施設の部門です。

2.部長、副部長(メディカルディレクター)、組織移植コーディネーター、組織加工技術者が中心となりセンターの運営管理を行います。これらの管理者は、日本組織移植学会認定医資格もしくは認定コーディネーター資格を有しています。

3.提供された組織の採取・加工・保存を行うための場所と設備を置きます。

4.心臓弁・血管、骨・靭帯、膵島、皮膚の採取・加工を含め、組織移植に関わる各診療科と連携し運営します。

業務

1.組織提供の調整を行い、組織の採取・加工・保存までの全ての管理を行います。

2.品質管理、標準業務手順書管理、供給管理ならびに組織移植に関する資料の保管を行います。

3.北海道大学病院ならびに道内の医療機関に対し、組織移植術に用いられる組織を供出します。

4.組織移植における治療効果や、合併症などの診療に関わる情報をデータベース化し、研究の推進を⾏います。

5.適切な組織移植医療の実施を目的としたセンター会議(組織移植医療部委員会)、データ検討会や学術的な活動を行うとともに、次世代の組織移植医療を担う若手医師への教育を積極的に⾏います。

6.組織移植医療について医療者および医療機関に情報提供を⾏います。

7.講演会・研修会・セミナー開催およびメディアなどを通じて、患者や⼀般市⺠にむけて組織移植医療の情報を発信します。

8.⾏政と連携し組織移植医療の発展に努めます。