婦人科

婦人科は、女性が一生(新生児期~小児期~思春期~性成熟期~更年期~老年期)のうちに遭遇する女性特有の疾患の全て、すなわち腫瘍(良性・悪性)、感染症、ホルモン異常、更年期障害など、さまざまな疾患の患者さんを対象としています。

また婦人科では、それぞれの疾患の診断から治療(手術・抗癌剤・ホルモン療法)まで幅広くカバーしているのも大きな特徴です。

概要

診療体制

教授、准教授以下、指導スタッフが中心となり、医員、大学院生、研修医とともに、日夜、婦人科疾患の診断・治療を行っています。毎週月・水曜日朝の婦人科症例カンファランスでは、患者さんの治療方針を詳細に検討しています。悪性腫瘍症例に対しては、放射線科治療グループ(毎週月曜日)、病理部(毎週木曜日)と合同カンファランスを開催しています。婦人科腫瘍専門医のみならず、放射線腫瘍専門医、病理診断学専門医とチームを組み、もてる知識と技術を総結集して、最適な治療方針を安全に行うシステム(集学的治療)を構築しています。

手術に関しては、根治性だけではなく、術後のQOLを考慮した手術(自律神経温存広汎子宮全摘術、広汎子宮頸部切除術など)を行っています。がん術後合併症であるリンパ浮腫、排尿障害に関しても、術後早期より細やかな指導を行っています。

北大病院は婦人科がんに関する診断・治療のみならず、臨床研究や社会への啓発、修練医・研修医・医学生の教育を行なう医育機関でもあります。最近では国内外の多施設共同臨床試験(日本のJGOG、JCOG、アメリカのGOG)に積極的に参加しており、国際的に最先端の治療方針での治療が可能となっています。

治療方針

エビデンスに基づいた治療方針を前提としていますが、患者さんの状態を個別に評価し、治療成績のみならず、心身両面のQOLを考慮した治療を目指しています。

診療分野

- 婦人科一般(感染症、先天疾患、月経異常、良性腫瘍、子宮内膜症など)

- 婦人科悪性腫瘍(子宮頸がん・体がん、卵巣がんなど)

- 生殖内分泌(不妊症、腹腔鏡手術など)

- ウィメンズヘルス(更年期障害、骨粗鬆症、女性ホルモン治療、漢方治療など)

- 泌尿婦人科(尿失禁、排尿障害、性器脱など)

- リンパ浮腫

診療時間

初診受付:月・水・木 午前8時30分〜午前12時

2014年6月より完全紹介予約制となりましたので、紹介状をご持参下さい。

初診婦人科担当日

| 曜日 | 診療内容 | 担当医 |

|---|---|---|

| 月 | 婦人科腫瘍・一般 | 渡利 |

| 水 | 婦人科腫瘍・一般 | 渡利 |

| 木 | 生殖内分泌(不妊)・子宮内膜症・内視鏡手術 | 工藤 |

2回目以降は、一般外来あるいは専門外来の予約受診となります。

初診・再診ともに予約制となっておりますので、ご承知おきください。

診療分野

| 一般/専門 | 外来名 | 曜日 | 診療内容 | 担当医 |

|---|---|---|---|---|

| 一般 | 一般外来 | 月・水・木・金 | 婦人科一般 (月経異常、良性腫瘍、感染症など) |

交代制 |

| 専門 | 腫瘍外来 | 月・水 | 婦人科悪性腫瘍 (子宮頸がん・子宮体がん、 卵巣がんなど) |

金野、三田村 |

| 専門 | 術前外来 | 火・金 | 術前診察・検査 | 遠藤、金野 |

| 専門 | 腫瘍・コルポ外来 | 水 | 子宮頸部細胞診異常、 コルポスコープ検査 |

山崎、松宮、黒須、 鈴木、櫻井 |

| 専門 | 生殖内分泌(不妊症)・ 子宮内膜症外来 |

月・水・木 | 一般不妊治療、生殖補助医療、 子宮内膜症、内視鏡手術 |

工藤(正)、井平、 良川、工藤(あ) |

| 専門 | 女性健康外来 | 火・木 | ウイメンズヘルス (更年期障害、骨粗鬆症、 生活習慣病、ホルモン治療、 漢方治療) |

武田、小林 |

| 専門 | 乳房外来 | 火 | 乳がん検診 | 小林 |

| 専門 | リンパ浮腫外来 リンパ浮腫ケア外来 |

水 火・木 |

リンパ浮腫 | 小林 |

| 専門 | 女性アスリート外来 | 火 | 女性アスリートの健康支援 | 小林 |

担当医師

| 職名 | 氏名 | 専門分野 | 所属学会・指導医・認定医など |

|---|---|---|---|

| 教授 | 渡利 英道 | 婦人科腫瘍学 | 産婦人科専門医・指導医 婦人科腫瘍専門医・指導医 細胞診専門医・指導医 母体保護法指定医 |

| 准教授 | 工藤 正尊 | 不妊症・内分泌・ 子宮内膜症・腹腔鏡手術 |

産婦人科専門医・指導医 生殖医療専門医・指導医 内視鏡技術認定医 日本婦人科ロボット手術学会プロクター(da Vinci) |

| 講師 | 小林 範子 | ウイメンズヘルス(更年期障害, 女性ホルモン補充療法, 乳がん検診, 漢方治療, 骨粗鬆症, 女性アスリートの健康支援, 女性心身医学, 性差医学, 抗加齢医学, 思春期学), リンパ浮腫, サイコオンコロジー | 産婦人科専門医・指導医 女性ヘルスケア専門医・指導医 日本東洋医学会漢方専門医・指導医 日本抗加齢医学会専門医 日本産婦人科乳腺医学会乳房疾患認定医 日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医 乳がん検診超音波検査実施・判定医師 日本骨粗鬆症学会認定医, 日本女性心身医学会認定医 日本医師会認定健康スポーツ医 日本スポーツ協会認定スポーツドクター 日本パラスポーツ協会認定パラスポーツ医 日本リンパ浮腫治療学会認定リンパ浮腫療法士 日本温泉気候物理医学会認定温泉療法医 日本性差医学・医療学会認定医 日本思春期学会性教育認定講師 がん医療に携わる医師のためのコミュニケーション技術研修会ファシリテーター |

| 講師 | 三田村 卓 | 産婦人科 | 産婦人科専門医・指導医 婦人科腫瘍専門医・指導医 細胞診専門医・指導医 臨床遺伝専門医 |

| 講師 病棟医長 |

金野 陽輔 | 産婦人科 | 産婦人科専門医 婦人科腫瘍専門医 内視鏡技術認定医 |

| 助教 | 武田 真人 | 更年期・婦人科腫瘍学 | 産婦人科専門医・指導医 女性ヘルスケア専門医・指導医 細胞診専門医 |

| 助教 外来医長 幹事長 |

井平 圭 | 産婦人科 | 産婦人科専門医・指導医 婦人科腫瘍専門医 |

| 助教 | 遠藤 大介 | 産婦人科 | 産婦人科専門医 |

| 助教 | 山崎 博之 | 産婦人科 | 産婦人科専門医・指導医 婦人科腫瘍専門医 内視鏡技術認定医 ロボット国内B級 |

| 医員 | 黒須 博之 | 産婦人科 | 産婦人科専門医・指導医 婦人科腫瘍専門医 細胞診専門医 周産期新生児(母体・胎児)専門医 遺伝性腫瘍専門医 |

| 医員 | 松宮 寛子 | 産婦人科 | 産婦人科専門医・指導医 婦人科腫瘍専門医 がん治療認定医 |

| 医員 | 鈴木 裕太郎 | 産婦人科 | 産婦人科専門医 婦人科腫瘍専門医 内視鏡技術認定医 |

| 医員 | 櫻井 愛美 | 産婦人科 | 産婦人科専門医 |

| 医員 | 良川 大晃 | 産婦人科 | 産婦人科専門医 臨床研修指導医 抗菌化学療法認定医 |

| 医員 | 工藤 ありさ | 産婦人科 | 産婦人科専門医 日本乳がん検診精度管理中央機構検診マンモグラフィ読影認定医 |

産婦人科専門医:日本産科婦人科学会専門医

細胞診専門医:日本臨床細胞学会細胞診専門医

生殖医療専門医:日本生殖医学会生殖医療専門医

婦人科腫瘍専門医:日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

内視鏡技術認定医:日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

がん治療認定医:日本がん治療認定医機構がん治療認定医

女性ヘルスケア専門医:日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医

臨床遺伝専門医:日本人類遺伝学会臨床遺伝専門医

診療実績

婦人科臨床統計(2022年1月~12月)

<婦人科腫瘍>

道内各地からの紹介患者さんを中心に、年間のべ979(生殖グループ含む)名の方の入院治療を行いました。年間292件の手術を行い、悪性腫瘍手術(子宮頸部・体部・付属器)以外では主に子宮頸部上皮内腫瘍に対する円錐切除術31例、子宮・子宮付属器良性腫瘍に対する手術70件でした。病棟ではクリニカルパスを導入し、患者さんにも主体的に治療に参加していただいております。婦人科では、医師と看護スタッフ、病棟専属の薬剤師がチームを組んで、患者さんが中心にいる医療を目指しています。治療関連各科(放射線科治療グループ、病理部、放射線画像診断)との合同カンファレンスを定期的に開催し、各症例の最適な治療方針を決定し、それを安全に行うシステム(集学的治療)を構築しています。

術後は、経過観察を行う腫瘍外来、さらにQOL低下を予防するための各種専門外来:女性健康維持外来(更年期・骨粗鬆症)、排尿障害外来、リンパ浮腫外来できめ細かいケアを行っています。また、乳房外来では、ホルモン治療中の患者さん、婦人科悪性腫瘍の患者さんなどを中心に乳癌検診を行っています。

臨床研究では、婦人科癌の治療個別化や術後のQOL向上をめざした術式の発展へ向けた検討を行っています。婦人科癌患者さんの骨粗鬆症、術後合併症であるリンパ浮腫の予防についての検討も進めています。基礎的研究として卵巣癌の抗癌剤耐性克服、種々のmicroRNAと子宮体癌浸潤能との関連解析、子宮体癌におけるp53変異の研究、子宮体癌リンパ節転移マーカーの探索などを行っています。

<生殖内分泌>

外来受診者数は6162名であり、道内各地から多くのご紹介をいただいております。また、北大病院では平成21年1月より、体外受精、顕微授精などの生殖補助医療(ART)を行う不妊治療の専門施設「生殖医療センター」を院内に開設しました。従来の産婦人科の不妊治療部門がセンター化し、医師に加えて、胚培養士、専属看護師などが配属され、診療スペースは従来の3倍に拡大しました。整備された治療環境で、さらに充実した診療を行っています。難治性の症例も増加している中、採卵数158周期、胚移植75周期(新鮮胚7、凍結胚68)でした。

体外受精や顕微授精といった高度な治療だけではなく、原因となる疾患(子宮内膜症や子宮筋腫など)の治療、卵管形成などでより妊娠しやすい状態にするために手術も実施しています。年間111件の手術(腹腔鏡・子宮鏡・卵管鏡手術、同時施行あり、不妊治療以外の手術も含む)を行いました。

その他

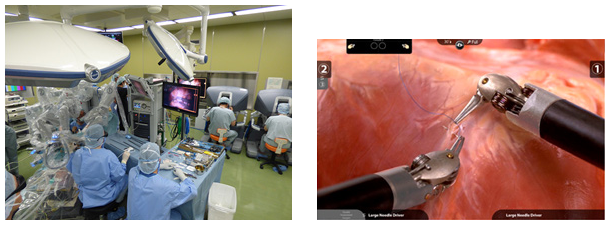

婦人科でロボット支援手術を開始 – 教育と診療内容の向上に期待

概要:

婦人科では道内の大学で初めてとなるロボット支援子宮悪性腫瘍手術を7月1日(火)に行いました。今までの開腹手術と比べて出血量は1/10以下であり、患者さんは順調に回復し、4日後の7月5日に退院することができました。従来は、退院まで術後3-4週間ほど必要としていましたので、飛躍的に在院日数が短縮でき、患者さんの早期社会復帰が可能となりました。

現時点では本手術に保険適応は無く、当面は大学病院における臨床研究として実施し、先進医療として、さらには保険診療として国の承認が得られることを目指します。

ロボット支援手術開始に至った経緯:

ロボット支援手術(ダ・ヴィンチ手術とも呼ばれます)では神経と血管が極めて良く見えるので神経を温存する手術に最も大きな威力を発揮すると考えられます。従来の子宮頸がん・子宮体がんに対する手術は開腹で行われ、大きな切開創を必要としました。また子宮周辺には血管が豊富なためにがんの手術では比較的出血量が多くなりました。しかしロボット支援手術では3次元の非常に大きな拡大視野で細かな血管も確認でき一つ一つ止血できるようになるので大幅に出血量が少なくなります。北大産婦人科でこれまで先進的に進めて来ました神経を温存して術後の排尿障害を回避する自律神経温存広汎子宮全摘術に大変有用です。

ロボット支援手術の内容・対象・意義:

教育面では、この支援ロボットにはコンソールボックスが2台あり、どちらからも操作が可能なため、執刀医が手術操作を行う一方で研修医が同じ視野で手術に必要な解剖学的を学ぶことができます。また若手医師が手術操作をする際に指導医が適切に指導・介入したりできるなど、医師の育成、医療技術の向上にも大きく貢献します。診療面では、ロボット支援手術の導入により、子宮頸がんや子宮体がんの患者さんに低侵襲でQOL(生活の質)の良い手術を提供できると考えています。北大病院婦人科では一貫して患者さんの治療後のQOLを重視して、機能温存手術に取り組んできました。その結果、子宮頸がん手術での卵巣温存や神経温存が全国で広く行われるようになりました。また子宮を温存して妊娠・出産が可能となる子宮頸がん手術も行ってきました。ロボット支援手術はこれらの繊細な手術をより確実に出来る画期的な手術法です。今後は、まず先進医療に通ることが必要です。全国で先進医療として多数の手術が行われ、その安全性と効果が確認された後に保険収載され、多くの患者さんがこの低侵襲手術の恩恵を受けることができるようになると考えられます。

開始時期:

2014年7月

左手にロボットアームと助手、右手に術者が見えている。

コンソールと呼ばれる装置(2014年7月1日)

本院に内視鏡下手術支援ロボットであるダ・ヴィンチSiが導入されました。従来の腹腔鏡下手術では2次元画像を見ながらの手術でしたが、ダ・ヴィンチSiはコンソールボックス内で3次元画像を見ながら最大10倍の拡大視野により操作ができるため、神経の温存や血管の確認・処理がしやすくなりました。さらに、従来の内視鏡鉗子にはできなかった関節の540度回転も可能で、剥離や縫合といった精緻な手術操作も可能です。ダ・ヴィンチ手術は開腹手術に比べて傷口が小さいため、出血量が少なく、合併症のリスクが低減します。手術後の回復も早く、入院期間も開腹手術に比べ大幅に短縮されるため、早期の社会復帰が可能となります。

一般社団法人National Clinical Database(NCD)の手術・治療情報データベース事業への参加について

2021年公開2月 北海道大学病院 婦人科

当科は、一般社団法人National Clinical Database(NCD)が実施するデータベース事業に参加しています。

この事業は、日本全国の手術・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指すプロジェクトです。

この法人における事業を通じて、患者さんにより適切な医療を提供するための医師の適正配置が検討できるだけでなく、当科が患者さんに最善の医療を提供するための参考となる情報を得ることができます。何卒趣旨をご理解の上、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1.NCDに登録する情報の内容

2011年1月1日以降、当科で行われた手術と治療に関する情報、手術や治療の効果やリスクを検証するための情報(年齢や身長、体重など)を登録します。NCDに患者さんのお名前を登録することはなく、氏名とは関係のないIDを用いて登録します。IDと患者さんを結びつける対応表は当科で厳重に管理し、NCDには提供しません。

2.登録する情報の管理・結果の公表

登録する情報は、それ自体で患者さん個⼈を容易に特定することはできないものですが、患者さんに関わる重要な情報ですので厳重に管理いたします。

当科及びNCDでは登録する情報の管理にあたって、情報の取り扱いや安全管理に関する法令や取り決め(「個人情報の保護に関する法律」、「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等)を遵守しています。

データの公表にあたっては、NCDが承認した情報のみが集計データとして公表されます。登録するデータがどなたのものであるか特定されることはありません。

3.登録の拒否や登録情報の確認

データを登録されたくない場合は、登録を拒否して頂くことができます。当科のスタッフにお伝えください。

また、登録されたご自身のデータの閲覧や削除を希望される場合も、当科のスタッフにお知らせください。なお、登録を拒否されたり、閲覧・修正を希望されたりすることで、日常の診療等において患者さんが不利益を被ることは一切ございません。

4.NCD担当者の訪問による登録データ確認への協力

当科からNCDへ登録した情報が正しいかどうかを確認するため、NCDの担当者が患者さんのカルテや診療記録を閲覧することがあります。

当科がこの調査に協力する際は、NCDの担当者と守秘義務に関する取り決めを結び、患者さんとIDの対応表や氏名など患者さんを特定する情報を院外へ持ち出したり、口外したりすることは禁じます。

本事業への参加に関してご質問がある場合は、当科のスタッフにお伝えください。また、より詳細な情報は下記に掲載されていますので、そちらもご覧ください。

一般社団法人National Clinical Database(NCD)ホームページ