軽度認知障害センター

ニュース

- 2025/5/21

軽度認知障害センターへの申し込み書を改訂しました。これまでにお問い合わせが多かった軽度認知障害や認知症の診断を不要とし、認知機能が低下しているのではないかと心配なエピソードがあればご紹介いただけます。。

- 2025/5/21

軽度認知障害センターの外来検査、入院検査は現在2-3週間程度の待機期間でご案内可能です。ご検討の参考として頂けますと幸いです。

- 2025/5/21

レカネマブとドナネマブのいずれもの検査と治療にも対応しています。検査を進めながら、どちらがより適切なのかを相談できます。

軽度認知障害センター部長からのご挨拶

アルツハイマー型認知症を含めて本邦の認知症患者は当面は増加傾向にあります。2023年6月14日、第211回通常国会において「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(認知症基本法)が成立しました。2023年12月には本邦で初めての抗体医薬であるレカネマブが発売となり、アミロイドPETも保険収載化しました。

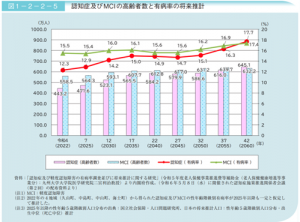

図1. 認知症患者数の推移

また、2012年時点での疫学調査の結果からは、わが国の認知症患者数は2025年には700万人に達するとされていましたが、最近の疫学調査の結果から、2025年時点の認知症患者数は471万人程度であろうとされ、200万人程度下方修正されました。これは健診受検の励行や生活習慣の改善による予防対策の効果の現れであろうと考えられています (図1) 。

すなわち、認知症を予防することがある程度可能であることと、その重要性が改めて示されたことになります。

そのような背景のもと、当院において円滑な認知症診療を実践することは重要な課題であると考え、北海道大学病院では2023年10月1日に軽度認知障害センターを設置致しました。

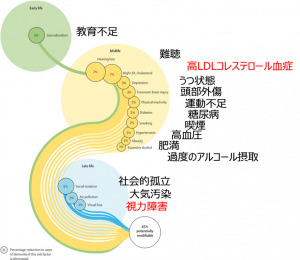

認知症の原因や症状は多彩である(図2)ため、日常的に認知症の専門診療を行う脳神経内科や精神科神経科のほか、中枢神経系の腫瘍性疾患や血管障害への対応を得意とする脳神経外科、正確な画像診断を提供する放射線診断科や核医学診療科という多数の診療科で一丸となって対応することで、大学病院らしい専門性の高い医療を提供します。加えて、北海道大学には寶金清博総長のリーダーシップの下、持続可能な共生社会の実現に向けた世界トップレベルの認知症関連研究の推進と社会実装を目指した認知症研究拠点(拠点代表 矢部一郎)が設置されていますので、軽度認知障害センターが実臨床を基盤とした研究の場として展開しており、現在までに複数の共同研究に着手しております。

2024年12月現在、軽度認知障害センターは、その背景病態の精査やリスクの評価を通し、薬物あるいは薬物以外を含む予防・治療を行っております。抗体医薬の適応評価及び投与についてもスムーズかつ安全に行っており、北海道大学内外の医療機関及び研究施設とも連携し、臨床研究に取り組んでおります。2024年11月からは、2剤目の抗体医薬であるドナネマブも発売となり、当センターでも12月より投与可能な体制となります。市民の皆さまにとって、大学病院ならではの専門性の高い診療とわかりやすい説明を心がけてまいりたいと思います。

軽度認知障害とはどのような症状なのか

軽度認知障害は、何らかの認知障害がありながらも、自宅内やその周辺の慣れている行動には大きな支障がない状態のことを言います。病院での診断では、より詳しい検査で判断しますが、ご自身や大切な人について、以下のような場面をしばしば体験される場合、軽度認知障害の可能性があります。まずは、かかりつけ医の先生へご相談ください。

♢ 会話中に人の名前やものの名前がなかなか出てこない

♢ 以前はできていた仕事などに時間がかかったり、集中できない

♢ 前より家事などの要領が悪くなったように感じる

♢ やろうと思えばできるとは思うが、人付き合いや趣味などへの興味関心が薄れたように感じる

♢ 置き忘れ、探し物が増えた

♢ メモしないと前に覚えようとしたことが思い出せないことが増えた

♢ 新しい家電や携帯電話の操作がなかなか覚えられない

軽度認知障害センターの診療について

♢ 軽度認知障害センターは全例紹介制での受付となっております。恐れ入りますが、かかりつけ医の先生へまず受診いただき、ご紹介いた

だくようお願いいたします。

♢ 外来で抗体医薬の適応を検査する場合は、初診日を含めて4回程度の通院が必要です。また、通院日の検査時間は

それぞれ半日以上が見込まれますので、ご家族の方を含め日程のご調整をお願いしております。

これは、抗体医薬の適応を調べる以外に、投与後に起こる副作用の可能性を評価したり、認知症への進行しやすさにつながる身体の状態を評価し、必要な指導を行うためです。

♢ 抗体医薬について希望すべきかどうか、迷われている方の受診も推奨しております。検査が完了後に適応、効果、

合併症について説明を行い、その上で最終的な方針を決定いただくことができます。

♢ 抗体医薬の適応とならない場合は、かかりつけ医へご報告、推奨されるべき治療方針を添えて普段の診療をご依頼します。

希望や状態に応じ、抗体医薬の適応とならない方向けの治験や、半年に1回程度の定期的な検査のご提案などをさせていただいております。

予約をいただく前に

現在のかかりつけ医の先生に、軽度認知障害センターへの紹介希望についてご相談ください。

軽度認知障害センターの予約

かかりつけ医の先生におきましては、北海道大学病院ホームページの「医療機関からの紹介予約について」(https://www.huhp.hokudai.ac.jp/medical/appointment/)をご参照いただき、①診療情報提供書、②MCIセンター予約申し込み書の1枚目、2枚目を記載いただき、FAXをお願いいたします。原則としてチェックリストが全て当てはまる方が受診の対象となります。

予約申し込み書を確認し次第、紹介元医療機関を通して外来受診日の日程調整のご連絡をいたします。

軽度認知障害センターより資料ならびに予診表送付

ご自宅へ、診療の流れ、問診票とアンケート、研究同意文書の入った封筒を送付いたします。アンケートは初回受診までにキーパーソンの方が全て記載してください。内容に疑問のある部分は受診当日に担当する医師へご質問下さい。

初診当日

初診当日は紹介状、保険証、お薬手帳、問診票とアンケートを持ち、予約時間の30分前までに外来初診受付へお越しください。必ずキーパーソンの方を伴ってお越しください。

*現在特に認知機能に関わる症状がなく、将来のMCIや認知症の発症がご心配であるという方は、北海道大学病院パーソナルヘルスセンター(https://www.huhp.hokudai.ac.jp/personal-health-center/)へお申し込みください。

診療スタッフ

センター部長

脳神経内科 教授 矢部一郎

副センター部長

放射線診断科 教授 工藤與亮

脳神経外科 教授 藤村 幹

精神科神経科 教授 加藤 隆弘

脳神経内科

准教授(保健センター兼任) 松島理明、講師 岩田育子

精神科神経科

助教 中村悠一、医員 尾崎孝爾

放射線診断科

教授 工藤與亮、特任助教 池辺洋平

核医学診療科

准教授 平田健司、特任助教 池辺洋平

脳神経外科

教授 藤村 幹、講師 杉山 拓

高齢者歯科

教授 渡邉 裕

リハビリテーション科

教授 向野雅彦

耳鼻咽喉科

教授 本間明宏、講師 森田真也

ダイアベティスマネジメントセンター

准教授 中村昭伸

軽度認知障害センターの協力病院、紹介と抗体医薬投与に関する連携施設一覧

北海道医療センター 脳神経内科

旭川赤十字病院 脳神経内科

帯広厚生病院 脳神経内科

北海道脳神経外科記念病院 脳神経内科

脳神経内科かしわば病院

北海道脳神経内科病院

麻生脳神経外科病院

平岸脳神経クリニック

市立札幌病院前老年内科メモリークリニック

岡本病院

札幌花園病院

白石記念病院

伊達赤十字病院 認知症疾患医療センター

苫小牧青葉病院

啓生会病院

札幌鈴木病院

大谷地病院