栄養管理部

このページでは次の情報をご案内しています。

ごあいさつ

栄養管理部は平成18年に事務部から独立して病院長直属の一部門として再出発しました。

平成20年2月新厨房が完成しこれまで以上に衛生管理を強化することで、より安心・安全な食事作りが可能となりました。

今後ますます活躍の幅を広げて頑張りたいと思います。

栄養状態の評価と栄養管理

医師、看護師とともに作成する入院診療計画書において特別な栄養管理の必要性「あり」と判断された場合や栄養学的問題が存在する患者さんの栄養管理計画書を作成しています。

入院診療計画書および栄養管理計画書における栄養状態の評価要因

入院から2週間ごとに再評価が行われます。

この他にも、疾患や治療による栄養学的リスクを評価し、栄養管理を行います。

| 低栄養スクリーニングツール (MUST) |

入院時の問診 | 低栄養評価 GLIM基準 |

|---|---|---|

| ◆入院時身長(cm) ◆入院時体重(kg) ◆BMI・低体重・過体重 ◆体重の変化 ・なし・3-6か月以内に5%以上減少 ◆栄養・代謝に影響を与える疾患 ・なし ・あり(以下凡例) 重症病態 摂食・嚥下障害 脳卒中後・頭部外傷 胃腸手術 糖尿病・慢性腎臓病・肝硬変 膵炎など ◆食事量の変化 ・なし・最近減った・最近増えた ◆食事行動に影響を与える因子 ・痛み・通過障害・嚥下障害 ・食欲不振・食欲亢進・味覚障害 ・吐気・嘔吐・下痢・口腔内の問題 <褥瘡対策に関する診療計画書(1)> ◆皮膚の脆弱性(浮腫) なし・あり ◆栄養状態低下 なし あり |

食事行動に影響を与える因子

・食事量の変化 |

医師、看護師、管理栄養士等による体重減少、低BMIのスクリーニングの結果から低栄養の可能性があると判断した患者に対して、必要に応じて、下腿周囲長による筋肉量減少の確認を行う。摂取量減少、同化・吸収への影響、疾病の負荷、炎症の関与の(病因etiology criteria)因子から栄養アセスメントを行う。 |

入院診療計画書および栄養管理計画書における栄養状態の評価要因

入院から2週間ごとに再評価が行われます。

この他にも、疾患や治療による栄養学的リスクを評価し、栄養管理を行います。

身体計測

身長、体重に加え、必要時には、体成分分析(キャリパー、アディポメーター、BIA(生体電気インピーダンス法))による栄養評価を行います。

栄養相談

当院では、入院・外来患者を対象に栄養相談を実施しています。糖尿病や腎臓病、肥満症、がん、心疾患など、さまざまな疾患に対応しています。特に個別相談を重視しており、より一人ひとりに合わせた指導が可能です。また、外来化学療法中の食事の相談や透析導入を遅らせることを目的とした糖尿病・慢性腎臓病の栄養指導など、他職種連携しながら支援を行っています。入院から外来への移行、その後外来通院中の継続的な指導にも対応しており、血液検査や体成分測定、食事摂取状況などを総合的に評価し、その効果を確認しています。栄養相談の日時は、患者さんのご都合に合わせて調整可能です。ご希望の方は、担当の医師にお伝えください。

栄養相談実績(令和6年度)

| 疾患名 | 件数 |

|---|---|

| 糖尿病食 | 955 |

| 肥満症食 | 455 |

| 腎臓病食 | 386 |

| 心臓疾患食 | 187 |

| 高血圧食 | 127 |

| 術後食 | 95 |

| 脂質異常症食 | 65 |

| 無菌食/低菌食(造血細胞移植) | 65 |

| 低栄養状態にある患者 | 53 |

| 肝臓・胆のう疾患食(肝炎・肝硬変、ウィルソン病等) | 40 |

| がん患者 | 30 |

| その他(胃・腸疾患食・口腔・咽頭・食道疾患・食欲不振・摂食・嚥下機能が低下した患者・膵臓疾患・先天性代謝異常症等) | 204 |

※当院では、管理栄養士を一部病棟への配置、救急科での早期栄養介入や緩和ケアチームへの参加、退院時の共同指導を通じて、患者の皆様の症状や状況に応じた適切な栄養管理を行っています。

実習生の受け入れ、講演会などの栄養教育

《令和6年度実績》

-

- 実習・研修受け入れ

- 栄養士および管理栄養士免許取得のための実習

- 日本臨床栄養代謝学会NST専門療法士臨床実地修練研修

- 実習・研修受け入れ

- 講演会・講習会・出版・学会発表等

- 地域の市民、医療従事者、学生を対象に、院内外でのセミナーや研修会に講師として参加しています。また、学会での発表、専門誌への投稿、レシピの提供など、多方面での情報発信にも取り組んでいます。

NST(栄養サポートチーム)について

主治医が原疾患の治療に加えて支持療法として、栄養管理の必要性を認めた場合、栄養サポートチーム(NST)が介入します。栄養評価、低栄養の改善、周術期の栄養管理、創傷治癒などに関する支援が必要な患者さんを対象に介入を行います。

NSTは、医師・歯科医師・管理栄養士・薬剤師・看護師・臨床検査技師・言語聴覚士・理学療法士・歯科衛生士などさまざまな専門職が連携し、患者さんに適した栄養管理プランを作成します。令和5年度より、週1回の定期カンファレンス、ラウンドを実施し、継続的なフォローアップを行っています。

入院食の提供

給食業務は給食委託会社と提携しています。

食事の種類

病態や形態を考慮した食種を用意しています。

《主な食種の紹介》

- 一般食

特別な食事療法を必要としない食事です。

常食(幼児食・学齢児食・成人食・妊産婦食、軟菜食、流動食(重湯食)、各種ハーフ食、口腔・咽頭・食道疾患食(やわらか食・ペースト食・ミキサー食)、摂食・嚥下障害対応食、緩和ケア食 - 特別食

栄養成分と病態に応じた食事の選択が可能です。

エネルギー調整食、たんぱく質調整食、低脂質食、胃潰瘍・十二指腸潰瘍食、炎症性腸疾患食、貧血食、無菌食、低菌食、術後食、先天性代謝異常症食 - 調乳

一般調整粉乳と特殊調整粉乳(低出生体重児、ミルクアレルギー、乳糖不耐症、脂質吸収障害対応)があります。 - 離乳食

前期、中期、後期、完了期の4段階の離乳食(調乳との併用も可)から選択可能です。 - 術後食

重湯食~米飯食までの段階食とハーフ食、消化器系術後の分食も対応可能です。 - 経管・経口栄養食

栄養成分と病態に応じた栄養剤を各種採用しています。 - 検査食

腸管検査食、ヨード制限食、18F-FDG PET 検査(炭水化物5g未満制限食)があります。 - 食待ち食

検査等で、提供時間内に食事を召し上がることのできない場合に提供しています。

栄養管理部スタッフについて

病院職員と給食委託会社職員で、栄養管理ならびにお食事の提供を行っています。

- 病院スタッフ(栄養管理全般、施設・設備管理)計9名/うち管理栄養士7名給食委託会社スタッフ(給食業務全般、委託会社名:エームサービス株式会社)計120名(令和7年6月現在) 支配人、管理栄養士、栄養士、調理師、調理・洗浄スタッフ

医療専門性資格所有者数について

| 栄養管理部スタッフ 資格一覧 | 取得者数 |

|---|---|

| 管理栄養士 | 7 |

| 日本糖尿病療養指導士 | 2 |

| 日本病態栄養学会・病態栄養認定管理栄養士 | 3 |

| 日本病態栄養学会・がん病態栄養専門管理栄養士 | 3 |

| 日本栄養治療学会・NST専門療法士 | 1 |

| 日本栄養治療学会・栄養治療専門療法士 | 1 |

| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 1 |

| 日本病態栄養学会・がん病態栄養専門管理栄養士研修指導師 | 1 |

| 日本病態栄養学会・肝疾患病態栄養専門管理栄養士講師 | 1 |

| 日本栄養士会・静脈経腸(TNT-D)管理栄養士 | 1 |

| 日本循環器学会・心不全療養指導士 | 1 |

| 日本心臓リハビリテーション学会・心臓リハビリテーション指導士 | 1 |

| 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会・パーキンソン病療養指導士 | 1 |

| 日本アレルギー療養指導士認定機構・アレルギー疾患療養指導士 | 1 |

| 厚生労働省・肝炎医療コーディネーター | 1 |

令和7年6月現在

栄養管理部の取り組み

- YouTubeによるレシピの配信

YouTubeによるおいしく食事が楽しめる健康レシピの配信を行っていきます。

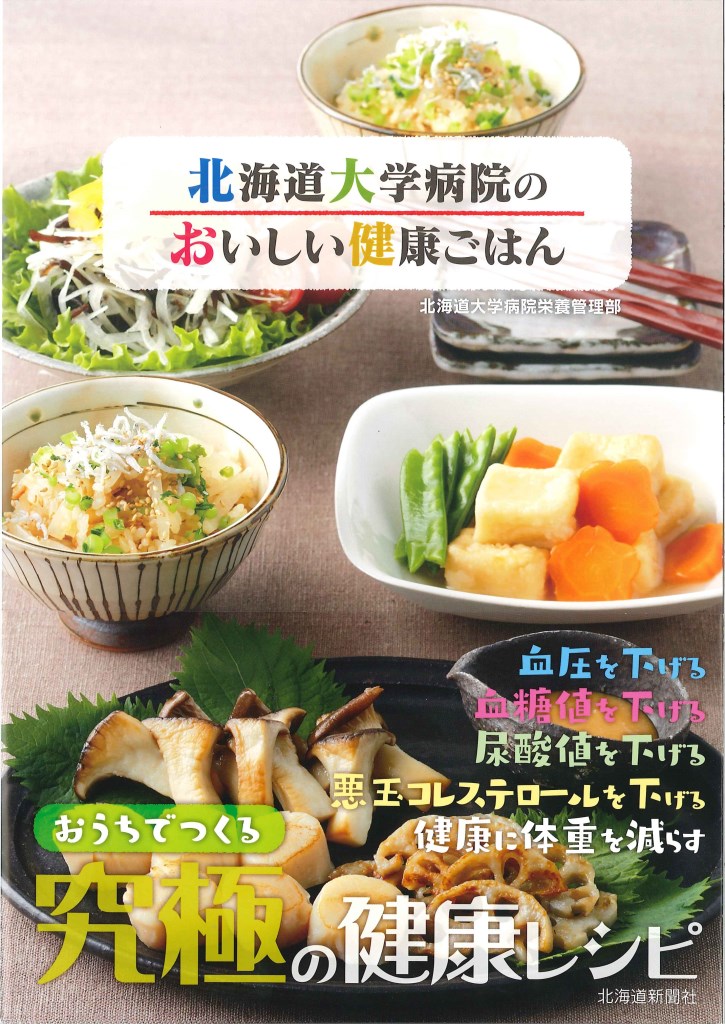

- 出版

生活習慣病(メタボリックシンドローム、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症)の改善を目的とした、レシピ本『北海道大学病院のおいしい健康ごはん』(2015年8月 北海道新聞社)を出版いたしました。健康診断での異常値の見方や疾患に対する食事療法の基本、ワンポイントアドバイス、患者さんからの質問に答えるコーナーなどレシピ以外も充実した内容となっています。

- マインド食(MIND DIET)の開発

マインド食は、脳の老化を遅らせる食事法としてアメリカで考案されました。このたび、2023年10月に開設を予定されている、北海道大学病院パーソナルヘルスセンター(PHC)の先行企画として取り組み始めました。マインド食の普及や啓蒙活動を北海道大学 産学・地域協働推進機構と連携・協働して、レストランや企業と商品の開発や販売を行っています。

記事掲載のお知らせ

2025年2月20日、道新プラス「北海道の病院2025」(北海道新聞社編)に、栄養管理部の記事およびレシピが掲載されました。今回掲載されたレシピは、当院パーソナルヘルスセンターが推奨する認知症予防を期待できる「マインド食(The MIND diet)」の考えに基づいています。

管理部の記事およびレシピが掲載されました。今回掲載されたレシピは、当院パーソナルヘルスセンターが推奨する認知症予防を期待できる「マインド食(The MIND diet)」の考えに基づいています。

このレシピは、北大病院栄養管理部と当別町のレストランAri、北大正門のカフェdeごはんが共同で開発したもので、北海道の皆様の健康に寄与するメニューとなっております。

さらに、レシピの作り方の一部をYouTubeに投稿しています。こちらもご確認ください。YouTubeリンク

皆様、ぜひお役立てください。

チャンネル:

チャンネル: